Alice Diop / Penda Diouf / Verena Paravel / Brandon Gercara / Mariana Kostandini / Roméo Mivekannin / Yandé Diouf

Faire Famille à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine

Salle d'exposition

Les artistes présents dans cet espace traitent du pouvoir de la photographie dans la construction de la mémoire et des récits, portés par des archives coloniales comme par des portraits réalisés par des particuliers.

C’est à travers les archives photographiques militaires issues du fonds du ministère de la Défense, notamment celles de la guerre d’Algérie, que Roméo Mivekannin interroge le paradoxe vécu par les troupes coloniales engagées par la France. Ces soldats, venus des colonies, étaient envoyés combattre d’autres colonisés, dans une logique impériale qui utilisait leur force mais aussi leur image pour illustrer une supposée unité de l’Empire. Par son geste l’artiste dénonce l’illusion de soldats enjoués, sûrs de leur place, masquant pressions et les violences subies.

Verena Paravel, Alice Diop et Penda Diouf, avec Est-ce que je peux pleurer avec toi ? s’intéressent quant à elles à des archives photographiques familiales. Elles démontrent comment des colons, à titre individuel, ont pu utiliser la photographie comme un instrument d’appropriation et de déshumanisation visant à conserver symboliquement la part la plus intime du corps de sujets colonisés comme un souvenir parmi d’autres.

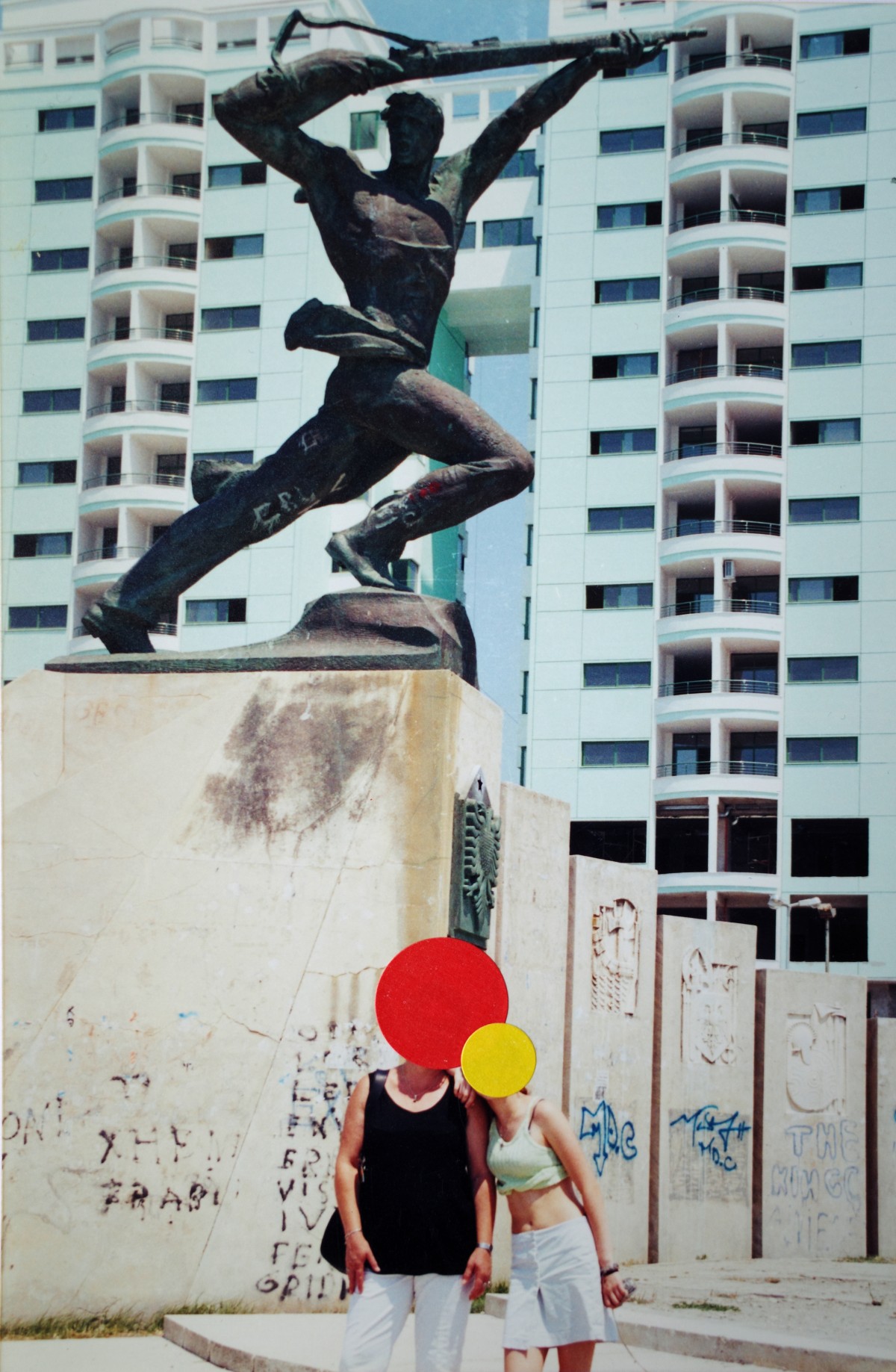

Mais la photographie peut aussi permettre de maintenir un lien avec les personnes aimées qui ne sont plus là. Mall signifie en Albanais le manque de quelqu’un ou de quelque chose. Inspirée des autels de mémoire albanais, l’installation éponyme illustre cette nostalgie ; en transformant l’image en icône, elle sacralise l’absence et recrée du lien comme les iconostases des églises orthodoxes relient le fidèle au monde divin. Dans une société où l’on demande « Pourquoi es-tu resté ? » plutôt que « Pourquoi es-tu parti ? », Mariana Kostandini montre comment la photographie devient un moyen de faire famille malgré l’absence.

Hall 2

La série de Laura Henno présente des jeunes Boucheman, groupes de Mahorais et Comoriens, souvent accompagnés de chiens, dans la forêt ou au bord de l'eau. Ces jeunes hommes vivent à Mayotte, une île de l’archipel des Comores annexée par la France en 1843 et devenue département français en 2011, modifiant les mouvements historiques des populations.

Depuis plus de 15 ans, Laura Henno passe plusieurs semaines par an à Mayotte, rencontrant les Boucheman et tissant des liens de confiance. Ses photos, issues de mises en scène collaboratives, permettent à ces protagonistes de se réapproprier leur récit personnel et collectif. Tapis dans la végétation, en alerte, comme en suspension, l’attitude de ces jeunes renvoie à l’image des personnes esclavisées en fuite : se déplacer, faire corps avec l’environnement pour ne pas être attrapé, ce sont les corps en résistance de ceux qu’on maintient encore dans la cale du monde.

Et puis il y a toujours la présence du chien... Le chien, animal dressé pour chasser les corps des personnes esclavisées noires qui tentaient de fuir leur condition. Le chien de la police aux frontières qui traque ceux qui n’ont pas le droit de se déplacer, d’entrer dans un territoire autre que celui qu’on leur reconnait. En dressant les chiens à attaquer leurs « ennemis » et à protéger leurs territoires, ces jeunes hommes s’approprient l’instrument de leur traque.

Salle de lecture

The One We Lost est un projet de recherche sur les photographies d'archives qui explorent les absences au sein des tableaux familiaux, résultant de la mort, de la migration, de ruptures ou du passage à l’âge adulte. Ces images, souvent les dernières traces des disparus, deviennent des témoins fragiles de leur existence. Mariana Kostandini pense la mémoire familiale et collective, par la mise en lumière du paradoxe de la présence des absents. À travers un geste créatif personnel et introspectif, l'artiste retouche ses archives de manière enfantine, altérant volontairement les images pour reconstituer son histoire familiale.

Dans Playbak de la pensée kwir, Brandon Gercara, depuis La Réunion, explore le concept de kwir, dérivé de queer, qui désigne les identités et sexualités en dehors des normes hétérosexuelles et cisnormatives. Il inscrit son corps et ses revendications dans le paysage géologique de l'île, marqué par des éruptions volcaniques. Le volcan devient une métaphore des luttes sociales et politiques des communautés marginalisées, notamment les personnes queer créoles. Le playback consiste à redonner voix à des récits oubliés, déstructurant les normes binaires et explorant des identités fluides.

L’artiste relie la visibilité des personnes queer à la géologie de la terre réunionnaise, symbole de résistance et de résilience.

Les artistes et commissaires vous proposent une présentation sonore à travers une petite capsule disponible ci-dessous.

Cet accompagnement sonore est réalisé par Elise Picon, grâce au soutien de la Fondation Banque Populaire.

En savoir plus