Pour cette première édition du festival, Le Nouveau Printemps a demandé à l'architecte Pauline Marchetti de rédiger un article sur la question des seuils.

L'extrait choisi est tiré de l’ouvrage A History of Thresholds (édité chez Jovis, 2018).

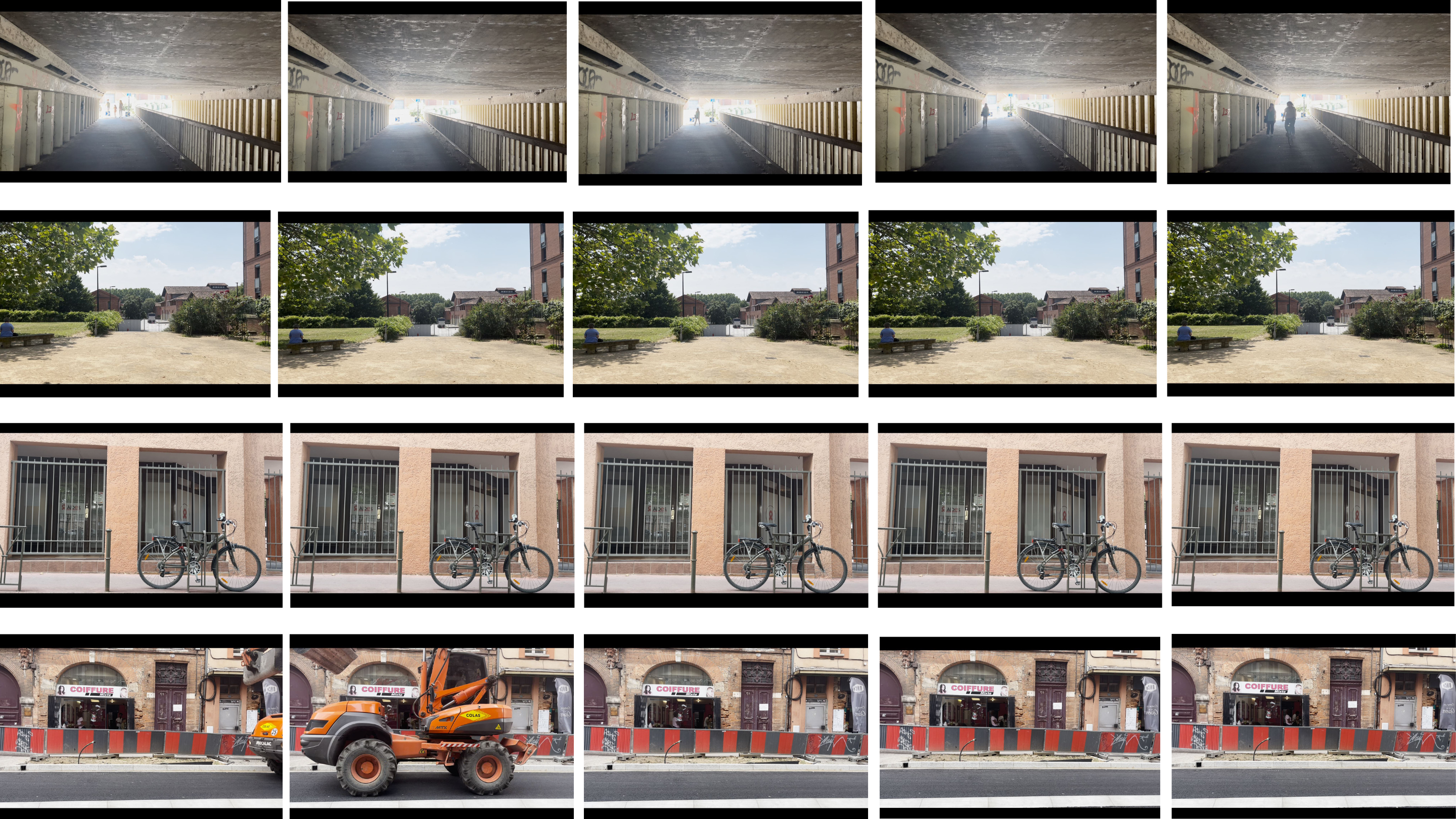

À la manière d’un transect, dispositif d’observation de terrain ou de représentation d’un espace, elle a parcouru le quartier Saint-Cyprien à la recherche du seuil perdu ou des "nouveaux seuils" qu'elle révèle par une série d'images qui accompagnent cet article.

***

Vie.

Les seuils sont des invariants anthropologiques : on les retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques. À l’instar des notions de limite et de frontière, ils expriment une relation fondamentale de l’homme à l’espace.

Les seuils servent à distinguer et articuler un lieu à un autre – des lieux qui sont dans des rapports de discontinuité, d’opposition ou de complémentarité – et à assurer le passage d’un lieu à l’autre. Le seuil est toujours lié au franchissement.

Pour qu’il y ait seuil, il faut donc qu’il y ait au moins deux espaces contigus qui soient l’objet d’une distinction. La riche histoire des seuils est liée au fait que les hommes ont longtemps pensé qu’il existait des espaces de natures différentes, de statuts différents, régis par des lois différentes. Avant l’espace moderne né de la révolution copernicienne, l’humanité a pensé les espaces au pluriel, souvent en termes de lieux.

Chez les Grecs, par exemple, cette pensée topologique se traduisait à la fois par la distinction des mondes lunaire et sublunaire mais, sur terre, par distinction de deux lieux, Topos et Chôra, la spatialité de chaque substance et le sens de sa place ontologique.

Le seuil renvoie à l’expérience d’un passage où s’opère, la plupart du temps, une transformation de la subjectivité. C’est pourquoi on le retrouve dans de nombreux rituels, sacrés ou profanes.

Le franchissement du seuil fait souvent l’objet d’une théâtralisation et d’une dramaturgie architecturale, censée souligner la signification du passage. D’où le concept de liminalité indissociable de celui de seuil posé par Arnold Van Gennep où l’initié n’est plus dans l’état de séparation et pas encore dans la réincorporation : un entre-deux que le seuil incarne et symbolise.

Les seuils ont toujours une épaisseur, qu’elle soit symbolique ou matérielle : ligne invisible ou espace intermédiaire. C’est dans son épaisseur que s’opère les changements et transformations. En ce sens, le seuil est toujours un espace-temps.

On remarquera que les seuils sont souvent conçus comme unidirectionnel alors qu’on peut de fait les franchir en deux sens. Généralement, on va du profane au sacré, du privé au public (dans l’Antiquité grecque et romaine), du public au privé (dans l’Europe du XVIII siècle et après), toujours du moins au plus signifiant.

Le seuil entre le public et le privé n’articule pas deux espaces de natures différentes ou supposées telles (comme le profane et le sacré) mais deux espaces de statuts différents qu’il hiérarchise. Il s’agit toujours de quitter l’un pour l’autre. Cette distinction, toute aussi fertile d’un point de vue spatial, s’est sans cesse renouvelée jusqu’à nos jours.

Le privé a longtemps représenté la sphère dont il fallait s’affranchir pour accéder à la Res publica, le domaine ouvert par l’activité politique, où la reconnaissance entre pairs constitue un espace égalitaire et émancipateur.

C’est le cas de la Grèce et de la Rome antiques, qui considéraient le foyer comme un espace prépolitique, dépourvu des valeurs constitutives de l’homme libre.

Cette dévaluation du domaine privé s’altère avec le développement du christianisme, religion qui privatise le rapport au divin. Plus que de discuter sur le sens de la loi, il faut l’intérioriser, l’incarner, la vivre en son for intérieur. Cependant, ce n’est qu’au XVIII siècle, avec l’apparition de l’État Nation, que s’inverse la subordination du privé au public.

Avec l’avènement du social, la prétention de régir et d’administrer politiquement tout ce qui, autrefois, relevait du domaine privé, l’intime s’est vu protégé, valorisé comme l’expression d’une subjectivité moderne à défendre.

Dès lors, la maison est devenue le lieu par excellence de l’intériorité et de sa mise en scène : vestibule, antichambre, boudoir, chambre à coucher – autant d’espaces à l’accessibilité définie et mesurée.

À terme, cette survalorisation du privé au détriment du public conduit à l’effacement de leur rapport : la maison est une entité tournée sur elle-même. Elle n’a plus besoin de se rapporter à un dehors, ni de s’articuler avec lui à l’aide de seuils. Walter Benjamin a souligné ce solipsisme de l’habitat bourgeois du XIX siècle, conçu comme un cocon protecteur du monde extérieur que le capitalisme s’est employé à transformer.

Avec l’avènement de la grande ville, le besoin de s’isoler devient une préoccupation vitale ; le seuil se métamorphose une fois encore, mais il tend à se réduire à la seule séquence fonctionnelle, se vidant petit à petit de son sens symbolique, et de la scénographie correspondante.

Cette tendance ne fait que se confirmer et s’accélérer avec la fragmentation des espaces urbains, la spécialisation des espaces de vie et de travail, le remplacement progressif de l’espace public par l’espace de la foule.

Mort.

Les seuils ne semblent pas avoir disparu et pourtant, ils sont bien morts. Au début du 20ème siècle, une transformation profonde est à l’œuvre et les seuils vont perdre leur raison d’être. Les espaces spécifiques prolifèrent, mais il n’est nul besoin de les articuler comme des espaces proposant des expériences distinctes.

En mettant en scène la simultanéité de l’enfermement – réel – et de l’ouverture – apparente – comme un leitmotiv du style International, l’architecture a tué les seuils en liquidant la question de l’articulation du dedans et du dehors.

La transparence absolue devient synonyme de vérité et d’émancipation, auquel rien ne doit faire obstacle, jusqu’à priver l’intérieur de toute consistance. Le verre est alors conçu comme matériau purificateur, l’outil d’une dépossession volontaire des oripeaux qui occultent l’accès à soi et au monde.

L’invention de l’éclairage artificiel et de la climatisation transforme radicalement la relation fondamentale que l’architecture entretenait avec l’air et la lumière. Les bâtiments n’ont plus besoin de s’orienter en fonction de l’ensoleillement ou du vent, de s’ouvrir pour des besoins de ventilation, de jouer avec les variations de température saisonnière. Le bâtiment devient une enveloppe étanche qui permet de contenir un environnement constant et contrôlé.

Il n’est pas surprenant que l’apparition de l’architecture de verre soit contemporaine du perfectionnement des nouvelles techniques de contrôle de l’environnement : la transparence est mise à profit pour recréer une nouvelle relation avec l’extérieur, relation purement visuelle qui fait de l’espace intérieur une bulle coupée du monde tout en étant ouverte à tous les regards.

Dans un sens tout opposé, le développement de l’enveloppe a marqué l’apparition d’une architecture de l’intériorité, indifférente à son dehors. Fermeture, exclusion réciproque et retour à l’objet sont les maîtres-mots d’une architecture autocentrée et décontextualisée, à l’image de la mondialisation.

Aujourd’hui, il n’est nul besoin d’articuler les espaces entre eux. La raison en est simple : il est devenu obsolète de savoir comment nous nous inscrivons dans l’espace. Les seuils ont également été entamé par l’accroissement et l’intensification sans précédents des mobilités, qu’elles soient résidentielles, professionnelles ou touristiques.

Le quotidien citadin se présente désormais dans la métropole moderne comme la juxtaposition de franchissements incessants entre des environnements spécialisés et forclos et un espace d’hyper mobilité ni délimité, ni qualifié… L’espace quotidien rêvé ressemble alors à l’enchevêtrement de bulles de l’écume du philosophe Peter Sloterdjik.

La terre elle-même semble avoir rétrécie sous l’effet d’une mondialisation qui permet de faire le tour du globe sans discontinuité. Monde devenu hyperspatial mais qui escamote l’altérité des lieux considérée comme un frein à la mobilité.

Pour devenir accessible, offrir des prises au tout venant, les lieux doivent renoncer à leur identité et devenir plus génériques. Avec ce qu’il faut d’exotisme pour justifier le voyage, ils portent des traits génériques qui permettent à chacun de s’y retrouver, d’y avoir leurs habitudes.

L’économie de marché suppose des travailleurs sans attaches, capables de s’affranchir des lieux et de leur histoire.

Si la mondialisation est, comme le dit Zygmund Bauman, une guerre contre l’espace, c’est d’abord parce que celui est perçu comme une contrainte et non plus comme une ressource. L’obsession de la mobilité réduit tout trajet à une connexion de points. Dans le voyage, seule compte la destination et l’épreuve du passage doit être réduite à son minimum.

Les seuils sont devenus les entraves d’une société hypermobile qui oscille entre l’accélération et le piétinement. C’est pourquoi ils ne subsistent aujourd’hui que sous une forme sécuritaire : portillon, quewing, security check.

L’espace ne fait plus l’objet d’une attention particulière. Le recours généralisé aux écrans et smartphones n’a fait que confirmer l’obsolescence des seuils. Les déplacements sont devenus atopiques : les outils de géolocalisation ont aboli le sens du lieu, l’attention au paysage et l’usage de schèmes cartographiques. Pour arriver à bon port, il suffit de tourner à droite ou à gauche, comme sur l’écran.

Les trajets d’un point à l’autre de l’espace ne sont plus des expériences, ils ne sont même plus vécus comme des moments : la rapidité et la connexion instantanée sont l’objectif, tout comme la réduction de l’espace à son minimum. En perdant peu à peu sa qualité de lieu où s’épanouit la vie, l’espace perd tout attrait et toute épaisseur. Sa seule réalité : les datas qui le constituent. L’utopie concrète de la mobilité est désormais celle de la téléportation.

Renaissance.

Il est trop tard pour réanimer des anciens seuils moribonds mais il est nécessaire d’en inventer d’autres. À y regarder de près, les citadins élaborent des stratégies pour contrecarrer l’incessante pression vers le non-défini. Des rituels nouveaux se mettent en place, chez soi, au bureau, au supermarché, dans la rue.

Ces seuils nouveaux correspondent davantage aux caractéristiques des métropoles contemporaines, marquées par la succession des ambiances – qui se différencient de plus en plus nettement les unes des autres – et par la mobilité généralisée dans laquelle chacun parvient toutefois à inscrire ses déambulations personnelles.

Les inspirations pour ces nouveaux seuils sont à chercher ailleurs que dans les arts de l’espace, trop souvent prisonniers des effets formels. Dans la musique notamment, où l’espace n’existe qu’à travers le déploiement du son dans le temps. Il se donne à entendre et à sentir plutôt qu’à voir. Là, le seuil n’a que l’épaisseur d’une vibration mais il permet de lier deux séquences musicales aux tonalités affectives bien distinctes.

Les nouveaux seuils accompagnent le passage d’un urbanisme de géométrie à un urbanisme d’atmosphère. Il ne s’agit plus d’articuler des espaces de natures ou de statuts différents mais plutôt des ambiances. Concevoir les villes et leurs architectures comme des variations d’atmosphères, où la dimension symbolique de l’espace s’efface au profit de l’expérience sensible.

Les seuils ne s’occupent plus prioritairement de l’espace. Ils préservent davantage le capital de plus précieux des métropoles : le corps du citadin. Intervalles nécessaires, ils permettent au corps de se ménager entre deux engagements dans des contextes de flux, d’hyper-sollicitations sensorielles et d’épreuves spatiales. Mais les nouveaux seuils mobilisent aussi le corps et les sens dans leur capacité d’appréhension et d’interaction avec l’espace. Ils ouvrent des registres de perception et d’action.

La reconnaissance de ces nouveaux seuils ouvre un champ passionnant pour le design architectural et urbain. Leurs actions se déploie désormais à l’intérieur des vastes espaces des programmes contemporains : malls commerciaux, campus universitaires ou tertiaires, complexes de loisirs, aéroports, gares… Les nouveaux seuils ne peuvent plus se contenter d’articuler les seules transitions entre le dehors et le dedans.

Il s’agit au contraire de penser les seuils comme autant de séquences d’ambiances à révéler et d’opportunités à saisir pour prendre en charge l’usager et l’accompagner à travers toutes les étapes de son parcours. Créer de la surprise, du rythme et du jeu pour retrouver une dimension humaine dans des univers désincarnés.

Jouant avec les senteurs, la lumière, la rugosité des parois, les couleurs, la signalétique, les écrans, les paroles, la présence des personnes, les nouveaux seuils révèlent et créent des séquences d’ambiances, qui sont autant de possibilités d’expérimenter et de s’approprier des situations.

Loin de normer ou conditionner les usages sociaux et politiques des espaces contemporains, il est nécessaire de créer des environnements sensibles et accueillants qui libèrent les usages que nous pouvons en faire. Des seuils actifs et capacitaires qui offrent des prises pour transformer le générique en véritables lieux de vie.

Pauline Marchetti est architecte diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville et professeure à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Sa pratique est ancrée dans une approche humaniste, développant des méthodes de conception et de production basées sur les dimensions sensibles de l’espace. Pauline Marchetti est lauréate du prix Europe 40Under40, par le biais duquel le European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies distingue les architectes et designers les plus prometteurs de leur génération.

Pauline Marchetti et Jacques Ferrier collaborent depuis 2008, avec la création du pavillon français pour l’exposition universelle de Shanghai. Depuis, ils ont développé un nombre important de projets tant publics que privés, alliant recherche et architecture.

Leur travail a fait l’objet de plusieurs expositions internationales, notamment « Impressionismus » à l’Architektur Galerie de Berlin; « Non Oppressive Design » au DOKK1 à Aarhus et « Une vision pour la ville sensuelle » à Shanghai, Pékin, Manille, Singapour, Jakarta et Kuala Lumpur.

Le Centre de design de l’Université du Québec à Montréal leur consacre une exposition monographique, « Entre-Deux », à l’automne 2019.

Ils donnent de nombreuses conférences, notamment à la Harvard Design School de l’Université de Columbia, et au Centre AIA de l’architecture. Leurs travaux ont été publiés dans un large éventail d’ouvrages prestigieux, notamment dans Arca International, Details, National Geographic et le Time Magazine.